Первые промышленные термоядерные установки ожидаются к 2050 году, хотя скептически настроенные эксперты отодвигают начало эпохи термояда до 2070–80-х годов. Отсрочка связана со сложностями в реализации технологий, нехваткой новых, стойких к сверхвысоким температурам материалов и растущими затратами.

Однако мир проявляет все больший интерес к термоядерной энергетике. В 2024 году частные инвестиции в эту сферу составили 7,1 млрд долларов по сравнению с 6,2 млрд долларов в предыдущем году. В новую энергетику вкладываются непрофильные инвесторы, например Билл Гейтс и Джефф Безос, компании Google и Mitsubishi. Это говорит о привлекательности направления.

Во Франции в рамках международного проекта ИТЭР продолжаются работы по созданию крупнейшего термоядерного реактора в мире. К концу 2025 года на нем планируют закончить монтаж всех основных элементов. Полный запуск состоится не ранее 2036 года. Операции по синтезу запланированы на 2039 год.

Параллельно идут работы в национальных термоядерных проектах. Так, в январе 2025 года в Китае на токамаке EAST удалось удерживать плазму в течение 1066 секунд. Однако этот рекорд продержался недолго: уже в феврале во Франции на реакторе WEST смогли удерживать плазму в течение 1337 секунд. Добиться такой длительности французам удалось за счет мощных магнитных полей от сверхпроводящих катушек и улучшенной системы стабилизации плазмы. Тепловая мощность реактора при этом составила 2 МВт.

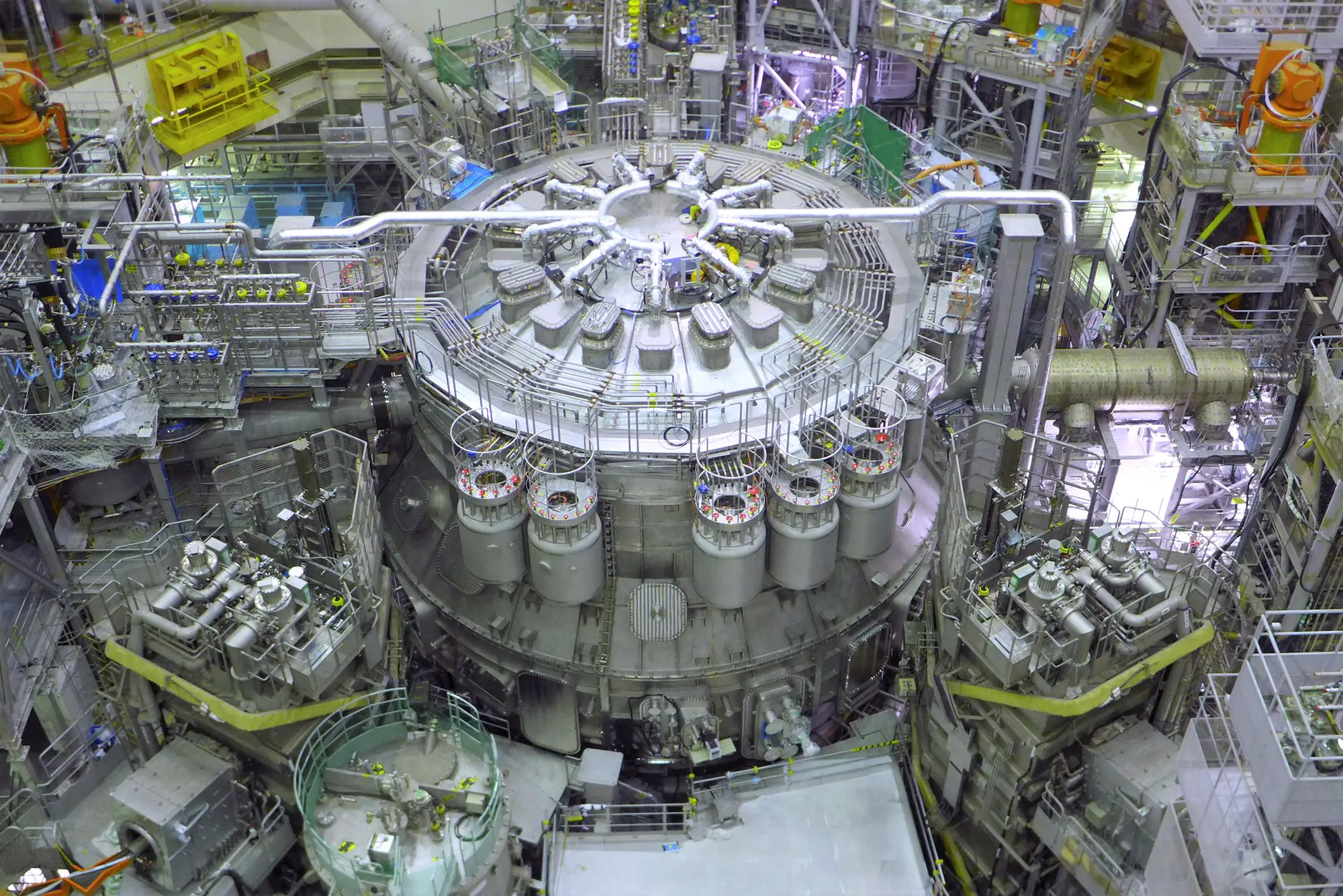

В Японии с 2023 года работает крупнейший на сегодня в мире токамак JT‑60SA. Он весит 370 тонн, его внешний радиус составляет 3,4 м, внутренний — 1 м. Реактор способен удерживать плазму при температуре 200 млн градусов до 100 с. Сейчас японские исследователи работают на нем над задачей получения энергии большей, чем затрачивается на удержание плазмы.

Россия принимает активное участие в международном проекте ИТЭР. Для импульсной магнитной системы токамака отечественные предприятия в сотрудничестве с европейскими партнерами произвели 120 тонн ниобийтитанового сверхпроводника и более 17 км ниобийоловянной сверхпроводящей проволоки, изготовили одну из шести катушек полоидального поля, необходимых для удержания плазмы.

Еще один российский проект для ИТЭР — роботизированный томограф для проверки сварочных швов, толщины и структуры материалов камеры реактора. Он уже успешно прошел испытания и введен в эксплуатацию. Разработкой прибора занималось ООО «ИнТех» по заказу НИИЭФА, одним из субподрядчиков выступал Томский политехнический университет.

Кроме того, российские ученые создали новый композитный материал, который будет использоваться в отечественных термоядерных установках. Разработчики из Национального исследовательского технологического университета совместно с коллегами из НИИЭФА предложили использовать для поверхностей, обращенных к реактору, вольфрамовую матрицу, пропитанную медью, вместо обычного вольфрама. Композит получают с помощью аддитивных технологий, — в отличие от обычного сплава, он имеет градиентную структуру, то есть вольфрам постепенно переходит в медь. Это улучшает термоциклические характеристики материала и делает его не таким хрупким, как чистый вольфрам.

С 2025 года в России начал реализовываться федеральный проект «Технологии термоядерной энергетики». На него планируется потратить более 26 млрд рублей. Проект рассчитан на 2025–2030 годы и включает системное развитие отрасли, от научных исследований плазмы до создания новых токамаков и подготовки кадров.

Фото: F4E/QST