Компактные ядерные микрореакторы становятся новым решением для энергоснабжения отдалённых территорий, предлагая стабильность и автономность. По всему миру такие установки переходят от проектирования к испытаниям, открывая путь к надёжной локальной энергетике.

Ядерные микрореакторы — это инновационные компактные реакторы небольшой мощности, которые находятся на стадии активного проектирования, разработки и тестирования по всему миру. Хотя их концепция пересекается с малыми модульными реакторами, микрореакторы, как правило, еще меньше и имеют более низкую мощность (от сотен кВт до нескольких МВт). Их область применения — производство электроэнергии и теплоснабжение отдаленных и сельских регионов и промышленных объектов без доступа к централизованным сетям. Кроме того, микрореакторы уже используют в космических аппаратах, при производстве радиоизотопов и в исследовательских ядерных центрах. Самой перспективной схемой преобразования энергии считается термоэлектрический метод, при котором тепло от радиоактивного распада напрямую преобразуется в электроэнергию. Это происходит за счет разницы температур: благодаря подаче тепла на один из проводников образуется разность потенциалов. Поэтому станция с таким микрореактором не требует наличия паровых турбин и им подобных механических систем.

По сравнению с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) микрореакторы менее мощные, но зато устойчивы и не зависят от погодных условий. Сами по себе ВИЭ относительно недороги в установке, но их нестабильность и необходимость накопителей резко увеличивают цену киловатт-часа.

В отличие от небольших теплоэлектростанций микрореакторы не зависимы от постоянных поставок топлива: одна топливная загрузка рассчитана на 8–10 лет. Строительство и установка станций с микрореакторами отличаются высокими начальными капитальными затратами, но низкой себестоимостью энергии в долгосрочном периоде за счет отсутствия постоянного подвоза топлива. Малая ТЭЦ дешево строится, но крайне дорога в эксплуатации, особенно если топливо нужно завозить, к тому же создает углеродную нагрузку.

В России НИЦ «Курчатовский институт» проектирует микрореактор «Елена-АМ» для тепло- и электроснабжения отдаленных и труднодоступных регионов. Заявленная тепловая мощность «Елены-АМ» — до 14 МВт, электрическая — до 1 МВт. Еще одна важная особенность будущей станции — она необслуживаемая. «Елена-АМ» будет оборудована автоматизированной системой управления технологическими процессами, а также вспомогательными и обеспечивающими системами. Ее срок эксплуатации должен составлять 40 лет.

На прошедшем в августе XII Международном технологическом форуме «Технопром-2025» вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов отметил, что в настоящее время проведены технико-экономические исследования и разработана в необходимом объеме конструкторская документация. По мнению разработчиков, такие энергетические установки актуальны для российского Севера, для огромных малонаселенных пространств Сибири и Дальнего Востока, которые составляют 70% территории страны. «Очень важно, — пояснил Александр Благов, — что такой объект полностью собирается в заводских условиях и потом устанавливается на определенное место, после чего подсоединяется к сетям. Установка вполне может работать без каких-либо серьезных профилактических работ в течение как минимум двадцати лет, снабжая теплом и электричеством небольшое поселение на тысячу человек».

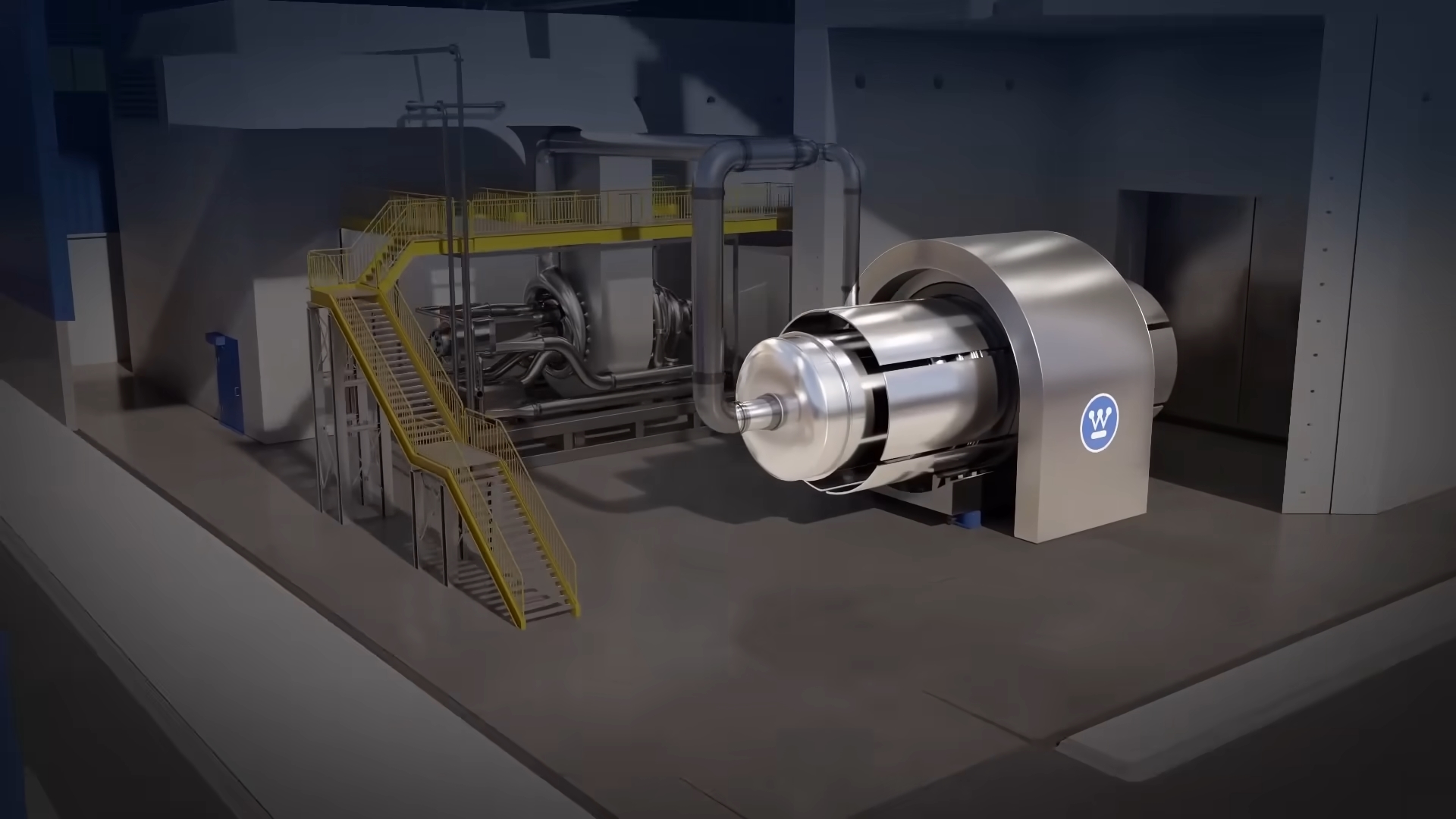

Наиболее близкие зарубежные аналоги — eVinci разработки Westinghouse, мощностью 5 МВт (плановое место размещения первого микрореактора — в кампусе Университета Пенсильвании), Oklo Aurora, быстрый реактор с жидкометаллическим охлаждением с мощностью до 15 МВт (планируют построить в Национальной лаборатории Айдахо), Global First Power/USNC (Канада), высокотемпературный газоохлаждаемый микрореактор (место сооружения — Canadian Nuclear Laboratories в деревне Чок-Ривер, Онтарио). Разработчики ранее обещали закончить эти проекты в 2027–2032 годах.

Фото: Westinghouse